Recent Posts

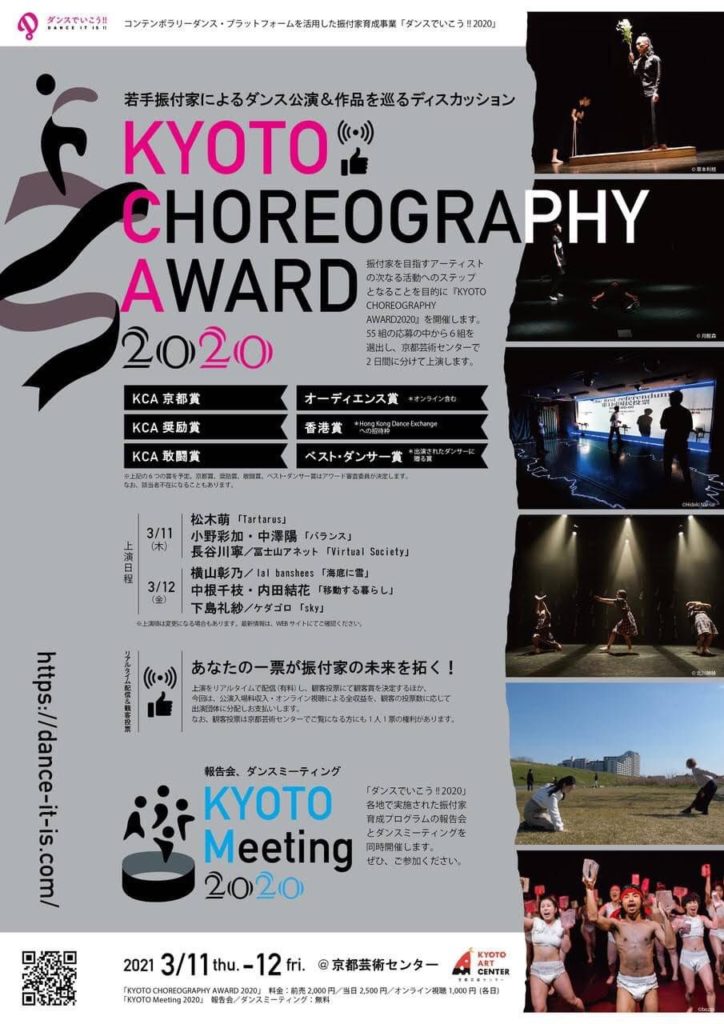

2日目のトップバッターは横山彰乃さんの「海底に雪」。

コンペとしてみたときに、衣裳から照明まで総合力が高いという印象で、KCAの二日目のトップバッターにふさわしい安定感のある作品だと感じました。

ストリートダンスやジャズダンスなどの良さと、舞台芸術の良さを上手にブレンドしているという印象で、簡単そうで難しいことをさらっとやってのけるのだなぁ、と。

2番手は中根さん、内田さんによる「移動する暮らし」。

踊りとは何かを模索する作品で(演者だけではなく、観客にとっても)興味深い作品でした。

場所や人数によって雰囲気が変わる、幅のある作品なんだろうなぁと思いながら観ていました。

もちろん二人であることが重要なのだな、と思いつつも。

3番手は下島礼紗さん(ケダゴロ)の「sky」。

京都賞を受賞した作品です。

凄く人数の多い作品で、あれだけの人数を集めて統率し、ああいうスケール感の作品を上演できることが素晴らしいです。

下島さんはコンテンポラリーダンスというフィールドでこそ活きる、そんな印象を持ちました。

作品にとてもパワーがあり、圧倒された観客が多かったことと思います。

前編に書いたようにコンペ自体に賛否両論はあるものの、関西圏でこのような場が生まれたということは非常に大事なことだと感じました。

一方で、このKCAの開催によって若手振付家があまりにも関東に集中しているという現実も目の当たりにしました。

書類選考の時点から全体の大多数を関東で活動している振付家が占めていました。

もちろんその中にも地方出身者はたくさんいるのですが、そこで見えてくるのは地方では活動しにくいという現実なのかな、と。

作品を作るのではなく、環境を作ることから始めなくてはいけないって大変ですもんね。

とはいえ首都圏がそこまで恵まれているかというと、そうでもないのが日本の現実なのだと思いますが・・・

全国のネットワークを有効活用して、波を作っていかなくてはいけない・・・みたいなことを思いながら北海道に帰ってきました。

北はやはり落ち着きます笑